京都の引力9 自然のエネルギーを活用した降り井戸 平安時代から江戸時代まで活躍して天然冷蔵庫・降り井戸

土居好江

|

|

降り井戸を上から見る

上から覘くと降りていった人と井戸の上から会話もできる不思議な井戸

|

|

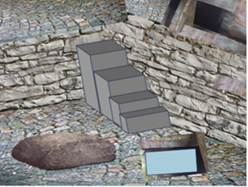

降り井戸の内壁 降り井戸の構造

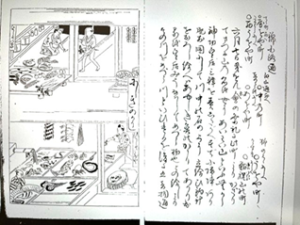

江戸時代の『京雀』の絵図

|

|

|

創業1025年のあぶり餅一和の降り井戸

|

|

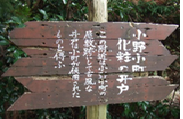

随心院・降り井戸の小野小町が鏡として化粧井戸

錦小路の東のどんつきにある錦天満宮の井戸水は清涼で美味しい水です。ここに錦市場ができたのは、この井戸水があったからです。

秀吉が天下統一の後に市場が開設されたと云われていますが、本格的な魚市場になったのは、江戸時代に入ってからで、魚を保存するために、地下深く井戸を掘り、地下の冷気を利用した保冷庫を作りました。数十年前から地下熱を利用する冷房方法、冷房機器、地中熱ヒートポンプ、井戸水・地下水を利用した冷房機の取組も始まっています。400年前に、自然のエンタルピーを貯蔵庫として利用した熱力学を実践してできていたことになります。先人の知恵に敬意を表します。このような経験と見識の上に、「うをや町」に魚鳥市場ができました。天然氷を氷室に貯蔵する知恵も参考になっていたものと思います。

降り井戸とは、水をくみ上げるだけの井戸ではなく、階段で降りていける空間となる貯蔵庫があり、天然冷蔵庫の役割を果たしてきました。平安時代から存在していたと考えられ、小野小町の化粧井戸は降り井戸です。水面の鏡で化粧をしたと伝承されています。

京の中心部にある錦は、御所に納入するにも距離が近く、高温多湿な京の気候を考えると、錦は地の利、水の利、冷気の利が合わさって出来上がった市場です。夏は外気と比べ約10度の気温差を維持できていました。

元和年間(1615~1623)幕府より魚問屋の称号が許され、やをや町、うをや町、西うをや町という町名が江戸時代の案内記『京雀』に記されています。錦に店を持つ商人は公儀から鑑札を得て、独占的な営業をしていました。御所の行事などには魚を盛るお皿まで市場の各店が同じ絵柄のものを献上したと伝えられています。

また、明和7年(1770)に錦小路高倉に青物立売市場の開設が奉行所より認められ、繁栄を極めました。

江戸時代の案内記『京雀』を見ると、サザエ、鯛、蛸、ナマコ、干イカ、鮎、鰻や鳥が販売されているのが分かります。図1に示す魚の保存をした井戸は、今も伊豫又(麩屋町錦)に現存しています。

当時は井戸底へは階段で降り、広い井戸の空間で地下水の横に魚の入った箱を吊るしたり、浮かべたりして保存していました。こういう自然エネルギーを利用した発想は、21世紀の環境問題を解決する糸口になるでしょう。

平安時代、西暦1000年創業の茶店・あぶり餅一和さんの降り井戸は、階段で底まで降りることができます。現在でも茶店にある井戸を拝見することができます。千年間、湧き出ている井戸です。

暮らしの智恵とも言われる夏の打ち水やすだれ、水団扇、風鈴等はエコの代表例です。水団扇は岐阜で明治時代に作られたもので、水にぬらした団扇が涼しい風を運んでくれました。

以上