京都の引力13 老舗の無形資産 京都ならでは

土居好江

|

|

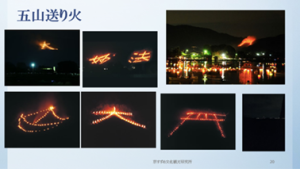

京都では毎年8月16日、お盆の締めくくりとなる五山送り火が行われます。五山送り火の歴史は室町時代から500年ほどと言われていますが、明治維新後の西洋文明が入ってきた時代は、疫病神を祓う祇園祭と、先祖の霊を送るための五山送り火は迷信とされて、10年間、禁止された時期がありました。

五山送り火のルーツは諸説あって、何が正しいかはわかりません。通説によれば、お盆の翌日の夜、松明の火を空に投げ上げて、虚空を行く霊を見送る風習があったと伝えられ、五山の送り火は、これが山に点火されて空中に固定されたものであると言い伝えられています。

人は死んで魂が身体から抜けて山頂へ登り、長い年月をかけて山の神になるという考え方が仏教での影響で山中浄土観という考えに発展しました。そして、お盆に帰ってきた霊を、再びあの世へ送り道を明るく照らす為、五山送り火の行事が現在でも行われています。

お盆にキュウリと茄子に割りばしを刺して、そこにご先祖様が乗って帰ってくると言われています。キュウリは馬のように早く、茄子の牛はお土産話をもって、ゆっくりと帰る精霊馬と言われます。

中国から伝わった盂蘭盆会という教えがあります。釈迦の弟子の木蓮尊者が亡き母親がどこに居るのかを神通力で探したところ、餓鬼道で苦しんでいる姿を見つけました。そこで、食事を届けようとしたのですが、すべて灰になり、届けることが出来ません。釈迦に教えを乞うと、7月15日に修行を終える僧たちに食事や布施を施すようにと教え、その供養で母が救われると説きました。

これがお盆に供養する原点です。この施しで先祖が救われ、更にお盆に先祖が帰ってくるという考えがプラスされて日本に定着しました。

五山送り火も現在は観光行事と勘違いされている方もありますが、神聖な仏教行事です。たった一日、しかも20分の点灯という行事ですが、約20分の火を灯す為に一年間かけて準備をします。20分のゆらめく火を眺めて、京の夏が終わるのです。

「火には『祓い』の意味があります。室町時代から、戦などで多くの方が亡くなると火を灯してお祓いしてきましたから。もし火が灯らなかったら、京都に何が起こるかわからない」とおっしゃる保存会の方もおられ、火を灯し続けることで、無病息災を願う保存会の皆様に感謝申し上げます。

猛暑の今年も燃やす松の調達に年々ご苦労されていると、お聞きしています。松葉も使われます。松葉のヤニは精油成分があり、燃焼のカロリーも高く、五山の送り火に使われる木は、山によって異なり、火の色合いも異なるようです。

京の老舗では、五山送り火の商品も多く、和菓子や佃煮、煎茶、手ぬぐい、扇子、内輪、ディナーショー、ツアーも多く、特に京都限定の定番の和菓子が人気です。手土産やお供えに数多くの商品が販売されています。京都ならではの行事が京都ならではの商品を生み出しているのです。

以上